開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」第1回

第1回目となる今回は、祁答院さんがどのようにしてゲーム好きからクリエイターへの道を歩み始めたのか、その原点に迫りつつ、Bakinに感じた魅力について語っていただくインタビューをお届けします。

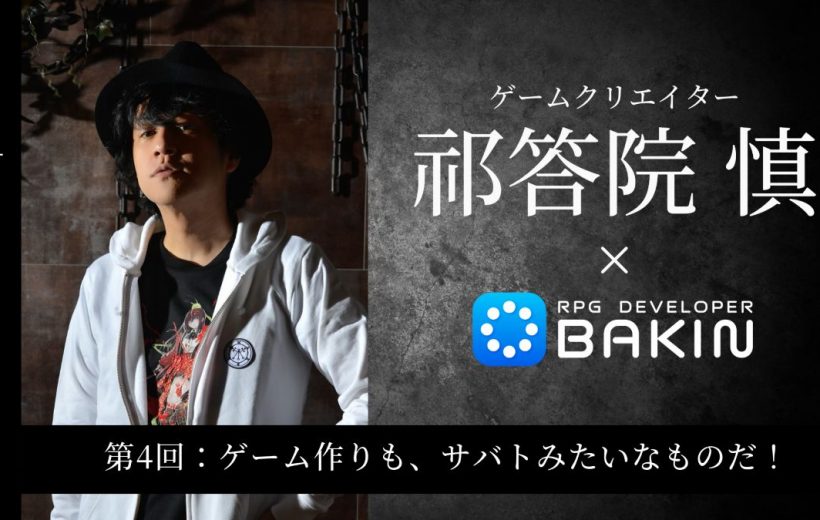

祁答院 慎(けどういん まこと)

日本のゲームクリエイター・シナリオライター。兵庫県尼崎市出身。学生時代に自作したホラーゲーム『コープスパーティー』が同人作品として注目され、後に商業化。シリーズはゲームだけでなく、小説、ドラマCD、アニメなど多方面に展開され、国内外で高い評価を受ける。ホラーやサスペンス、青春群像劇など人間の内面に迫る重厚なストーリー作りに定評があり、独特の恐怖演出や心理描写にファンが多い。近年もゲームや小説で新作を発表し続け、精力的に活動。制作スタイルとして「まず物語から考える」ことを重視し、自身の体験や感情を反映させながら作品世界を構築している。

1.ゲーム作りの原点

2.ゲーム制作の魅力

ストーリー自体の面白さや熱中できるゲーム性、遊びやすさやUIの快適さ、かっこよさなど、ゲームを作るとこだわりたくなる部分はたくさんあるのですが、ゲームの中心にある核は、やはり僕の中ではキャラクターの魅力だと思うので、とにかく大事にしてあげたいと、いつも考えています。

- 「だったらこんな悪役キャラが必須だよね」

- 「ならば主人公はこうでしょう」

- 「お調子者はいてほしいね」

- 「可哀想! 可哀想な子も入れたい!」

- 「動物は絶対に傷つけるな」

3.物語を作る面白さとは?

4.Bakinの魅力について

『コープスパーティー』とは?

もっと作りたい vs 時間がない! 制作現場の振り返り

祁答院慎の一人親方ゲーム工房 開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」第6回 杉内:サンプルゲームの制作、おつかれさまでした! 祁答院:ありがとうございます。 改めまして『サバトの女王』に […]

「抜けろ!マスターアップ!」(開発100日目)

祁答院慎の一人親方ゲーム工房 開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」第5回 「RPG Developer Bakin」でのサンプルゲーム制作はいよいよ大詰め、“ブラッシュアップ”の段階に […]

「ゲーム作りも、サバトみたいなものだ!」(開発80日目・睡眠不足)

祁答院慎の一人親方ゲーム工房 開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」第4回 「RPG Developer Bakin」でのサンプルゲーム制作も、いよいよ物語の構築を越えて、“実際に動か […]